跟人才的聚集相似,企业的聚集也反映了一座城市综合的竞争力。

城市制定主导产业,推进用地供给、招商、运营的布局;企业则根据气候条件、生存成本、产业链等多重因素选择落脚的城市。

企业在经营过程中,从一座城市搬迁到另一座城市的情况也时有发生。

拿最能代表科技创新实力的高新技术企业来说,从它们的搬迁路径中,可以看到哪些城市的企业正在流失,而哪些城市的创新经济开始发力。

新一酱从高新企业认定网上,获取了近年来所有有记录在案的高新技术企业异地搬迁事件。需要特别说明的是,高新技术企业迁移的条件相对严格,各地除了对企业年收入有一定标准外,还要求企业连带办公地、注册地、纳税地等完成整体迁移。

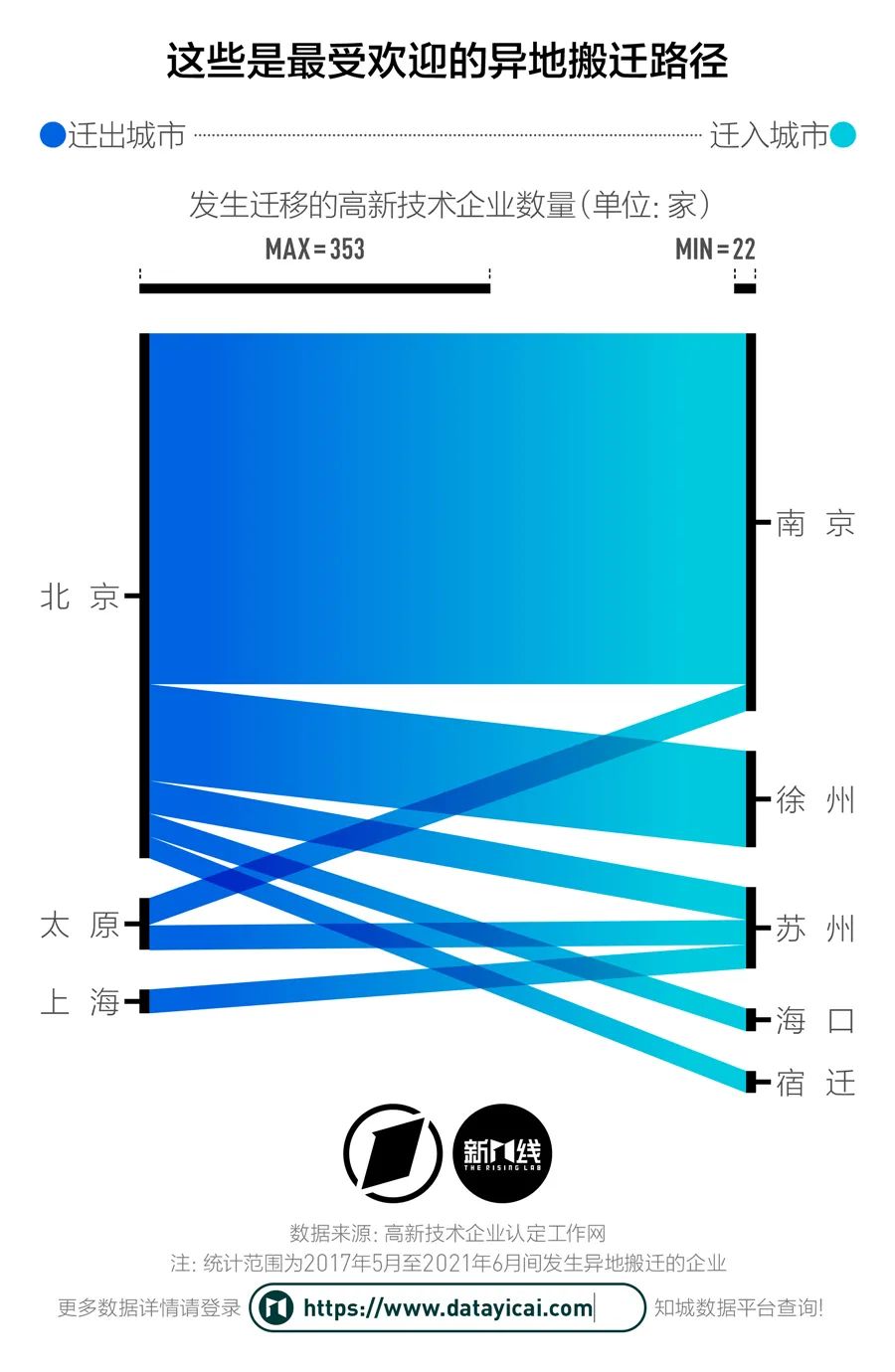

地图上的线条越粗意味着迁出的高新技术企业数量越多。北京以迁出673家的数字排在第一位,比排名第二的太原高出八倍。上海、深圳等一线城市也在迁出名单的前列。

除了深圳,高新技术企业整体由北方城市向南方城市搬迁的趋势十分明显。

上海的高新技术企业更青睐于苏州、南京等周边的重点城市。就近搬迁一般被视为企业的首选项,在尽可能地保证员工跟随的情况下,还能够与大城市保持紧密的联系,维系原有的资源。

但形成对比的是,仅有5%的北京企业依然留在京津冀,绝大部分选择迁往了长三角与珠三角城市。地区发展间的不平衡可能是它们更愿意“长途跋涉”的原因之一。

理想状态下,企业的流动也意味着区域产业结构的优化。考察广东省内部的企业搬迁情况,可以看到从广深迁出与迁入企业的主营业务有着明显的不同。

迁出广深的十余家企业中,以电子元器件的生产制造为主,它们选择迁往惠州、韶关、河源、汕尾、中山、肇庆这些周边城市,那里拥有更富余的土地和更优惠的地价。而迁入广深的企业大部分都来自东莞,它们主要经营软硬件的研发、设计和销售。

上游企业向外疏散,下游企业向核心城市集中,这是区域内企业迁移的基本动线,也是一种产业的分工。

从高新技术企业迁入的角度来看,江苏省是当之无愧的“赢家”,南京、徐州、苏州三座城市吸纳了最多的迁入企业。

值得注意的是,这些迁入型城市对企业的吸引力并没有受到距离远近的影响。尤其是地理位置位于最南端的海口,它甚至吸引到了4000公里以外的黑龙江省绥化市的企业。

企业决定搬迁的理由有很多。协助高新技术企业进行搬迁的通晓(北京)控股集团有限公司项目经理张晓晓认为,政府对于高新技术企业迁入的政策往往是决定迁入地的重要因素。“科技型企业在北方的优势不明显,产业不集中,人才相对稀少。这时候南方传递了一个信号——只要迁移过来就可以获得员工住房优惠、廉价办公地以及各类现金补贴。这对中小型企业的诱惑力是非常大的。”

从城市层面来统计,北京至南京是最活跃的一条搬迁路径。所有从北京迁出的高新技术企业中,有52%的企业选择了南京。

为了吸引异地高新技术企业的落户,南京开出了非常具有吸引力的条件:对有效期内整体搬迁至南京的外地高新技术企业,予以50-70万元的搬迁奖励,并提供100平米左右免租金的创业场所。

“选择迁移的一般都是轻资产企业,原本的人员负担并没有那么重。而迁入地也会希望这些异地搬来的高新技术企业能够在当地招人,提供更多的就业机会。”张晓晓表示。

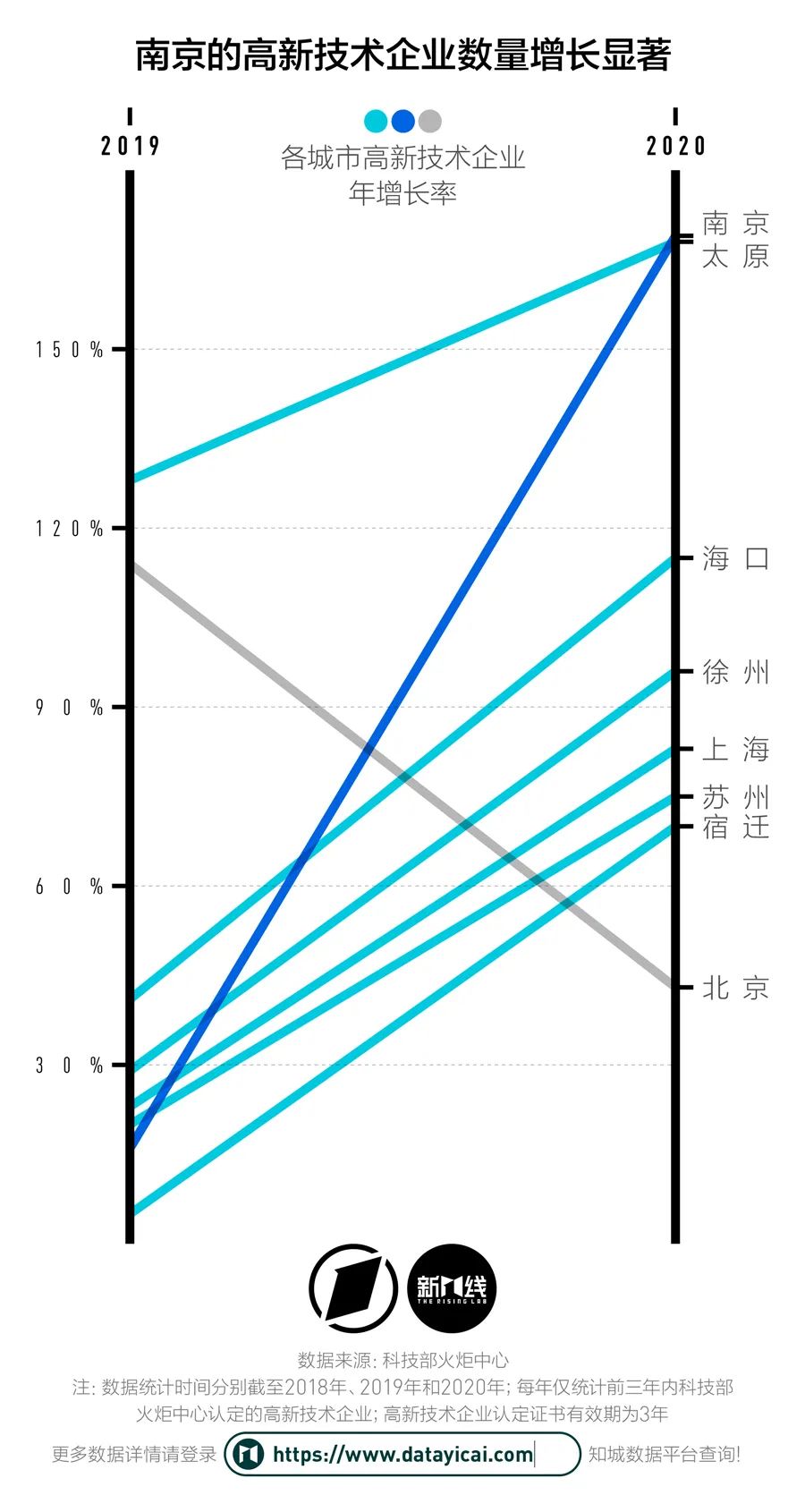

从数据上来看,政策确实起到了效果。异地搬迁事件大多发生在2020年,在这一年里,南京的高新技术企业的年增长率从16%猛增至169%。

在所有搬迁活跃的城市中,只有北京的高新技术企业年增长率出现了下滑。而即便像太原、上海这样的迁出型城市,也并没有受到明显的影响。

这也说明,高新技术企业是各地政府都非常重视的创新资源。无论是“招引”异地企业,还是以引进人才、设立专项科研基金、鼓励企业技术创新等一系列方式作本地“培育”,提升高新技术产业的规模、优化产业结构都是统一的目标。

对于企业来说,除了政策的吸引力,当地的产业结构与产业特色也是决定搬迁的重要理由之一。一个典型的案例:作为长三角地区的先进制造业基地,通用航空是台州重点打造的千亿级产业之一。2019年,彩虹无人机股份有限公司将生产基地从北京搬到台州湾循环经济产业集聚区内,并很快建立起完整的生产线投入运营。

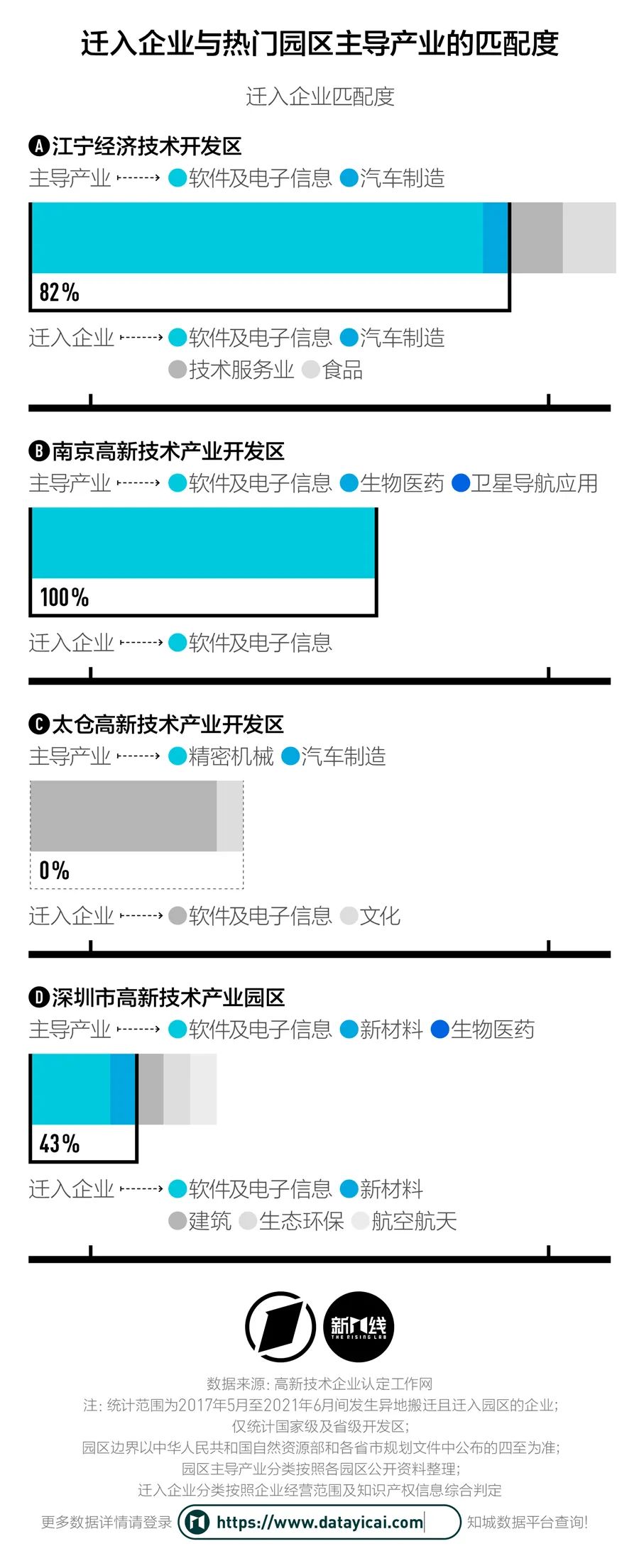

新一酱将迁入高新技术企业最多的园区,与迁入企业的所属行业作了产业相关度的匹配。其中,江宁经开区、南京高新区、深圳高新区均与迁入企业之间显示出了较高的适配度。而太仓高新区的迁入企业与其主导的精密机械、汽车制造并不相关。

据了解,在确定城市之后,根据主导产业精准定位到与自身相匹配的园区,并不是每一家搬迁企业的必选动作。迁入产业集聚区固然可以享受到丰富的配套资源,但相异的领域也能缓解“正面竞争”带来的压力。

值得说明的是,搬迁的企业大多属于战略性新兴产业分类中的新一代信息技术产业。无论是汽车制造、生物医药还是文化产业,都可以与信息技术的工具产生关联,继而实现产业链专业度的提升。

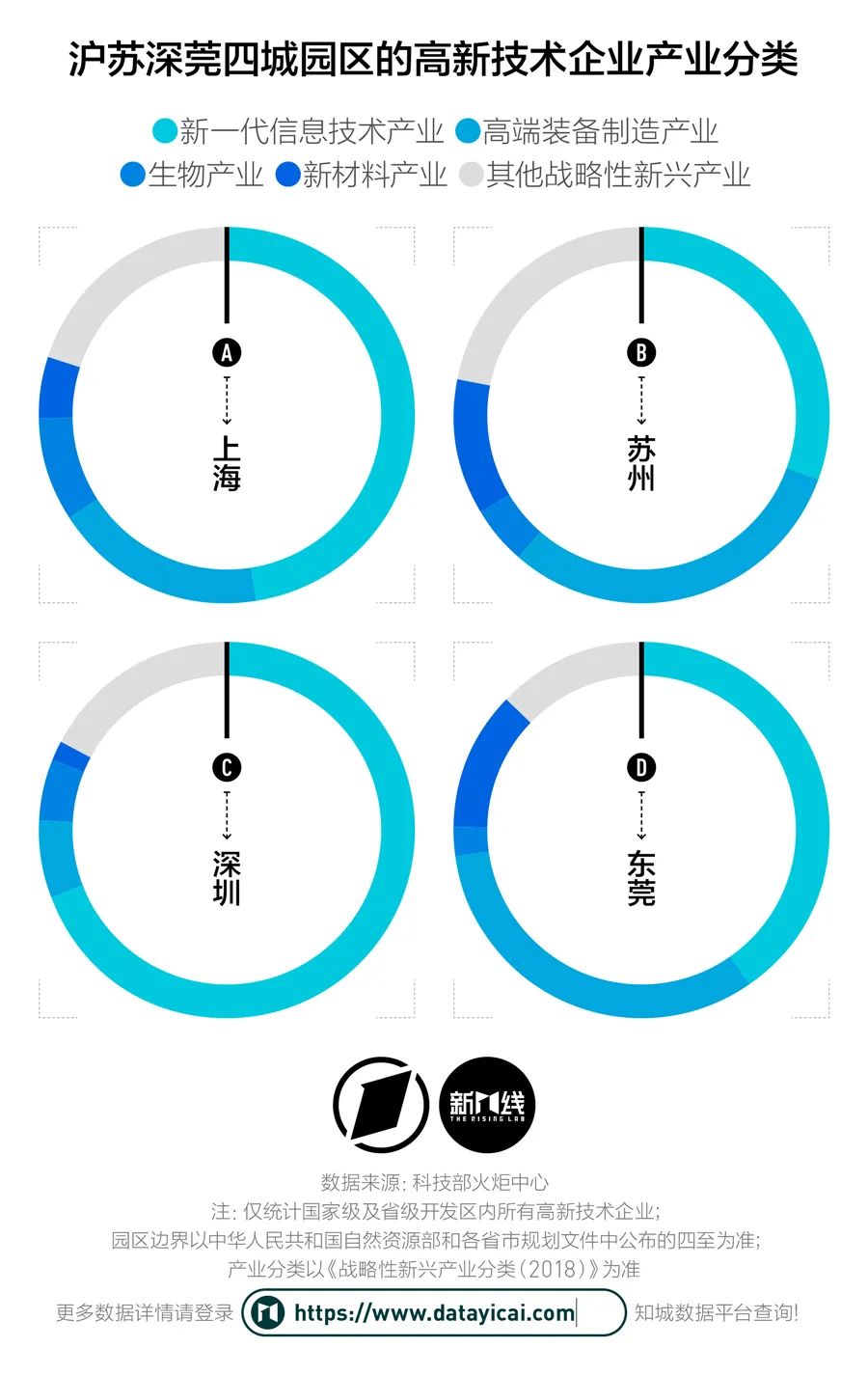

事实上,城市群城市的产业发展也是类似的逻辑:小区域内专业集中,大区域内分工协同。新一酱挑选了长三角和珠三角城市群中产业实力较强的两组典型城市,对所有园区内的企业作了战略性新兴产业的分类。

整体来看,上海的产业结构较为均衡,新一代信息技术、高端装备制造、生物等领域的企业数量都保持了较大的规模,而深圳则是典型的新一代信息技术产业高地。

与这两座核心城市相比,苏州与东莞在高端装备制造和新材料等领域的企业占比更高,产业结构上明显拉开了差距。

这也说明,城市不需要千篇一律的产业标签,但一定需要充足的创新要素,招引和培育高新技术企业只是第一步。当这些企业足够集聚,如何继续寻找推动城市产业精准化、差异化发展的内生力,将会是更深的课题。

(文中张晓晓为化名)